Der Nahostkonflikt

Der Nahostkonflikt ist ein komplexer Territorialkonflikt zwischen Israelis und Palästinenser*innen sowie jeweils verbündeten Staaten. Die Wurzeln der Auseinandersetzung liegen im späten 19. Jahrhundert, als im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina sowohl Anhänger*innen der jüdischen Nationalstaatsidee (Zionismus) als auch arabische Bevölkerungsgruppen territoriale Ansprüche in der Region zwischen Mittelmeer und Jordan stellten.

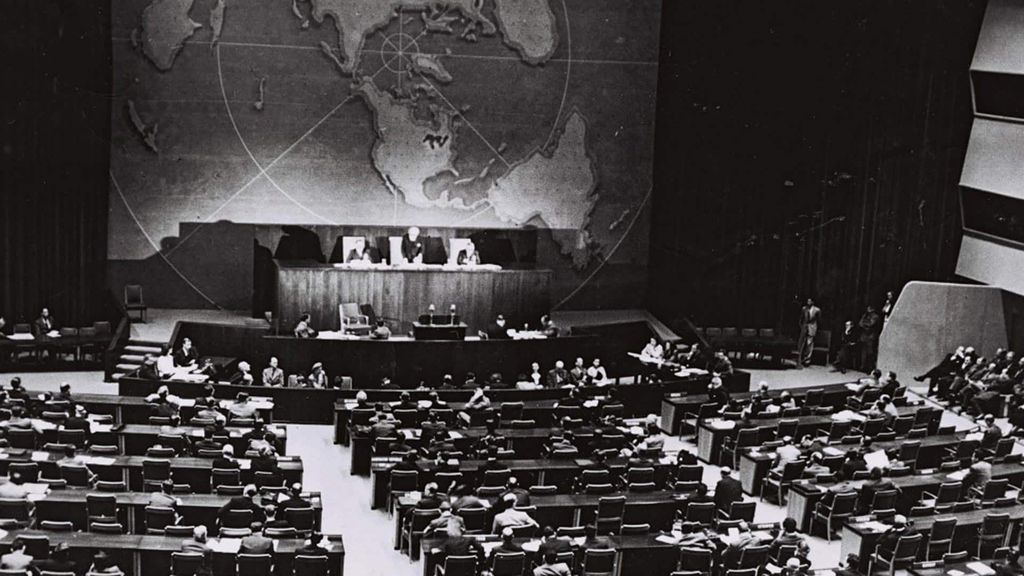

Beide Konfliktparteien versuchten, mittels Diplomatie aber auch Gewalt und terroristischer Anschläge ihre politischen Ziele und Staatsgründungen zu erreichen. Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, die eine Reaktion auf den europäischen Antisemitismus und die Shoah darstellte, kam es zu Kriegen und andauernder Gewalt.

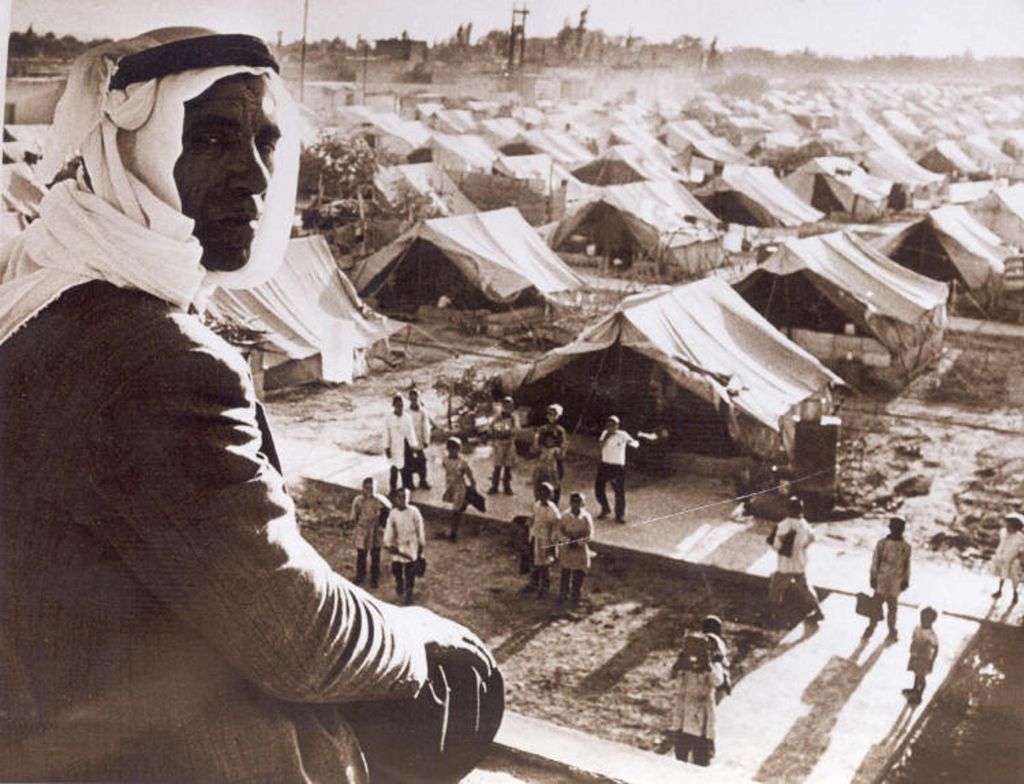

Vertriebene Palästinenser*innen und ihre Verbündeten bezeichneten die Entstehung des israelischen Staates als „Nakba“ – Katastrophe. In den 1960er Jahren gründete sich die „Palästinensische Befreiungsorganisation“ (PLO), die insbesondere nach dem Sechstagekrieg 1967 mit Flugzeugentführungen und tödlichen Anschlägen weltweit Aufmerksamkeit erregte. Parallel zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen bemühten sich Akteur*innen auf beiden Seiten für den Frieden.

Große Hoffnung bestand in den 1990er Jahren, als das „Osloer Abkommen“ unterzeichnet wurde. Der Friedensprozess wurde nach der norwegischen Hauptstadt benannt, da dort mit internationaler Unterstützung erste geheime Verhandlungen zwischen Vertreter*innen Israels und der PLO stattgefunden hatten. Das Abkommen sollte den Weg zu einem friedlichen Nebeneinander von Palästinenser*innen und Israelis, langfristig in zwei benachbarten Staaten, bereiten. Auch Hanna Maron, die bei dem palästinensischen Anschlag in Riem 1970 schwer verletzt wurde, setzte sich für eine friedliche Koexistenz ein, die sich an den israelischen Landesgrenzen von 1967, also vor dem Sechstagekrieg, orientieren sollte.

Sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite gab es vehemente Gegner*innen des Abkommens, die den Friedensprozess sprengten: 1995 wurde der israelische Premierminister Jitzchak Rabin nach der Teilnahme an einer Demonstration, die sich für den Frieden aussprach, von einem rechtsradikalen Israeli in Tel Aviv ermordet. Auf palästinensischer Seite waren es politisch und religiös motivierte Protagonist*innen, die den israelischen Staat ablehnten und die Bemühungen um friedliche Koexistenz mit Anschlägen und Wellen von Gewalt zerstörten. Bis heute ist in der Region kein dauerhafter Frieden in Sicht.