Schauplatz München

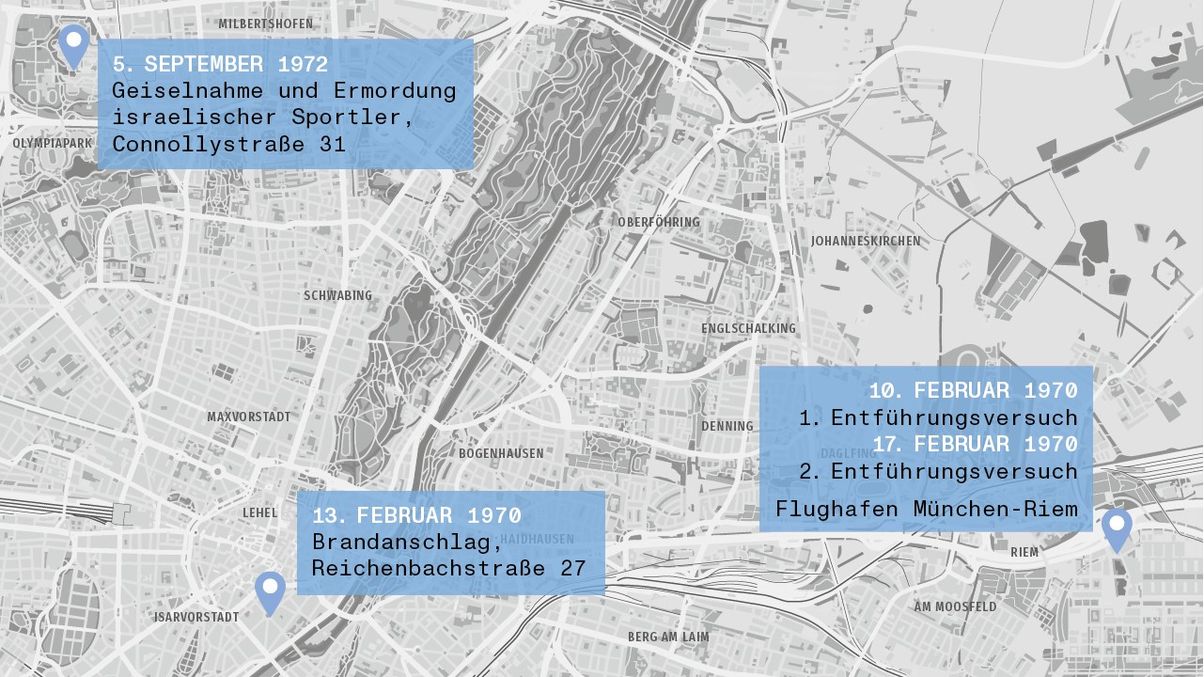

Der heute bekannteste internationale Terrorakt in München ereignete sich während der Olympischen Spiele 1972. Die bis dahin „heiteren Spiele“ wurden am 5. September gewaltsam vom Olympia-Attentat überschattet. Ein palästinensisches Terrorkommando nahm Sportler der israelischen Olympiamannschaft der Männer als Geiseln. Bei einem unprofessionell vorbereiteten Befreiungsversuch ermordeten die Kommandomitglieder alle Geiseln; ein Polizeibeamter wurde erschossen.

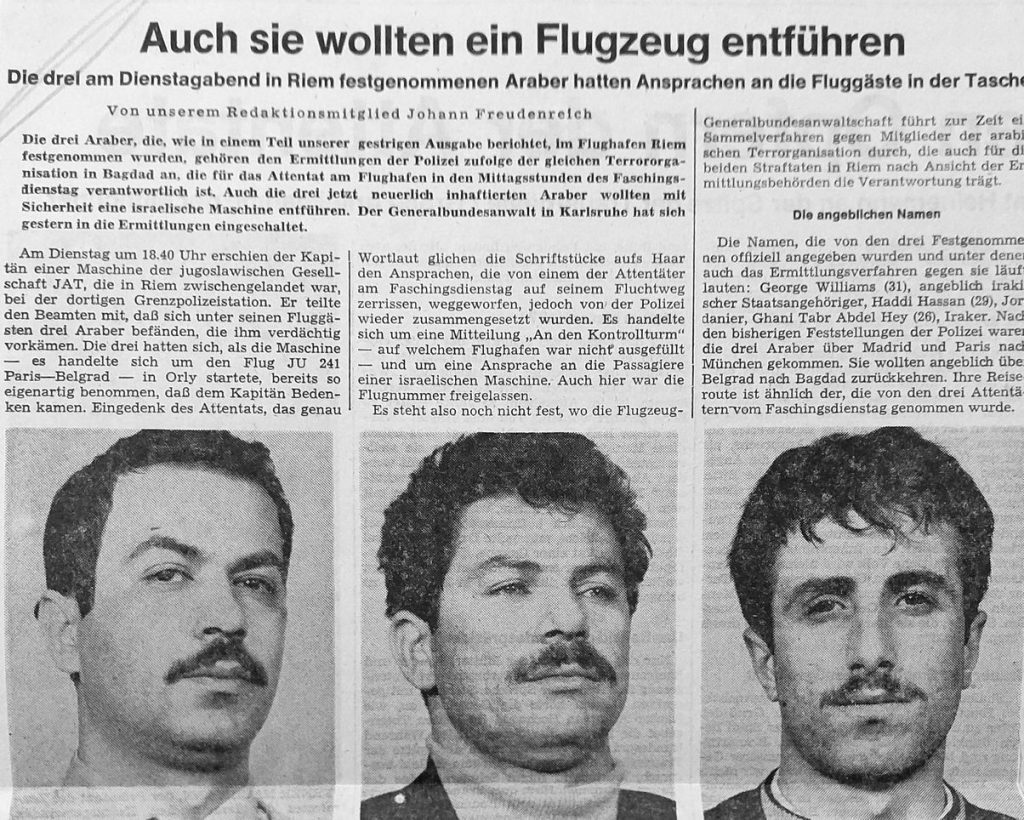

Schon zwei Jahre zuvor, im Februar 1970, war München Schauplatz von internationalem Terrorismus und antisemitischer Gewalt. Innerhalb weniger Tage hatten zwei palästinensische Kommandos versucht, in München-Riem israelische Flugzeuge in ihre Gewalt zu bringen. Bei dem Anschlag vom 10. Februar wurde der Passagier Arie Katzenstein ermordet.

Unzureichend aufgeklärt ist der antisemitische Brandanschlag auf das Jüdische Gemeindezentrum in der Münchner Reichenbachstraße; hier kamen am 13. Februar 1970 sieben Menschen, überwiegend Holocaust-Überlebende, ums Leben. Durch neue Ermittlungen haben sich 2025 Hinweise auf eine rechtsextreme Täterschaft erhärtet.

In zwei weiteren Fällen führen Spuren nach München: Durch Paketbomben wurde am 21. Februar 1970 eine österreichische Maschine zur Notlandung gezwungen und eine Maschine der Swiss Air zum Absturz gebracht. 47 Menschen kamen dabei um.

War der Überfall auf die israelische Olympiamannschaft in München eine Katastrophe mit Ansage? Hätten Politik und Sicherheitsbehörden im Wissen um die Vorfälle vom Februar 1970 das Gefahrenpotential für das als „heitere Spiele“ konzipierte internationale Großereignis nicht erkennen und ein angepasstes Sicherheitskonzept realisieren müssen? Räumlich und in der Art der Durchführung hängen die Gewalttaten vom Februar 1970 und vom September 1972 zusammen. Ob es direkte Bezüge gibt, gilt es noch zu erforschen.